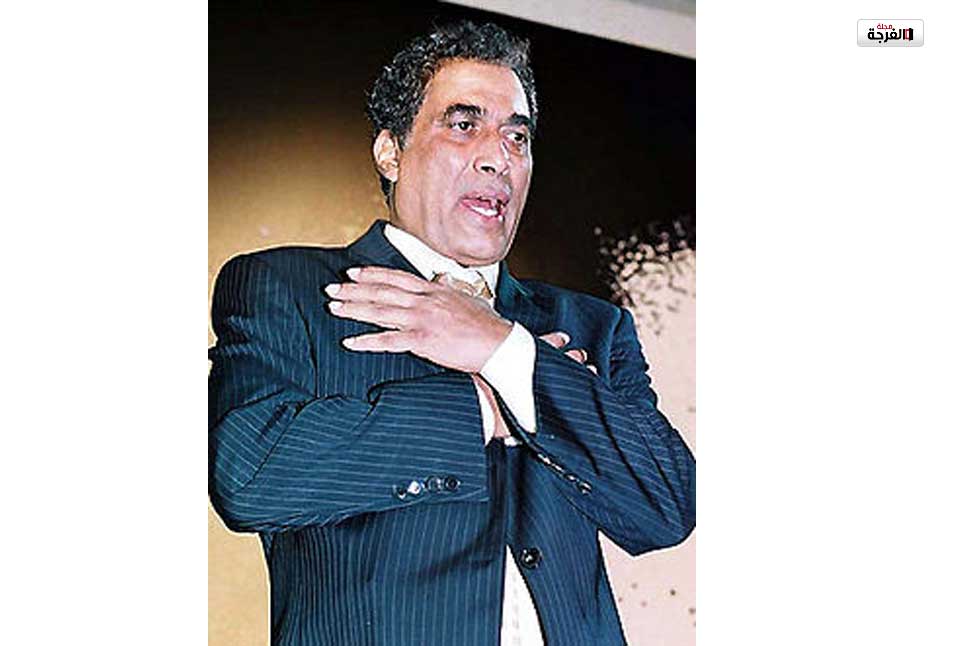

فى ذكرى رحيل الفتى الأسمر : أحمد زكى

جاء من مدينة الزقازيق بمحافظة المنوفية يفتش عن فرصته الفنية فى المحروسة ، جاء يحمل سمرة الأرض وعمق النظرة وصفاء نيل الستينيات وطيبة أهل الريف زمنذاك ، قبل أن تجتاح متغيرات الواقع الصحراوية عقل هذا المجتمع وتفتت بنيانه .. جاء نحيل الجسم ، حزين العين ، بسيط الملبس ، يتيم الأب ، بجيبه شهادة دبلوم المدارس الصناعية ، مقتحما بخجل ريفي مشوب بالتردد لمجتمع المعهد العالى للفنون المسرحية ، الذى ألتحق بقسم التمثيل والإخراج به عام 1968 ، دون أن يكذب منكرا أصله ، ودون أن يتجمل ، فقد كان فقيرا كغالبية أبناء الستينيات من الأدباء والفنانين ، الذين نزحوا من قراهم ومدنهم الصغيرة للعاصمة المنيرة والمستنيرة ، وتنقلوا بين البنسيونات والفنادق الشعبية والحجرات المزدحمة بالأنفس .. سبقه عبد الرحمن الأبنودى وأمل دنقل ويحيى الطاهر عبد الله وأحمد الشيخ وغيرهم كثر ، وقبلهم عبد الحليم حافظ القادم من نفس محافظته .

فعلا لم يكذب الفتى “أحمد زكى عبد الرحمن بدوى” (18 نوفمبر 1949 – 27 مارس 2005) على أحد، ولم يتجمل أمام أحد ليكون غير ما هو عليه ، وأن تخفى بذكاء الريفي أمام تذاكى أبناء المدينة خلف قناع قول الشعر العامى ، يلتقط قصائد الأبنودى وسيد حجاب ويحور بعضها ليجذب اهتمامنا كطلاب بالمعهد لشخصية موهوبة وجادة تمتلك ما تزهو به، كان الشعر العامى فى أوجه مع نهاية الستينيات ، بفضل الأبنودى وحجاب وأحمد فؤاد نجم، كان ساخنا ولاذعا وناقدا ومشاركا فى حركة جيل يسعى لتجاوز هزيمة جيشه، دون أن يلطخ وجه مجتمعه، يدرك أن ثمة هزيمة، لكنها ليست نهاية وطن .. فكما كنا نلتف حول محمد صبحي ونادية فهمى ويونس شلبي؛ مفجرى الضحكات الرائقة أينما حلوا فى أ{وقة المعهد، كنا نلتف حول الفتى الأسمر فى كافتيريا المعهد وبين أعمدة المبنى الرائع الذى صمم معماره مع معهدى الباليه والكونسرفتوار المهندس المعماري والمؤلف الموسيقى المتميز “أبو بكر خيرت” (عم الملحن عمر خيرت)، لنسمع قصائده المنحولة، ونعجب بتقليده المتميز لأصوات نجوم الخمسينيات: زكى رستم ومحمود المليجى، ونقارن بين تقليده المتقن وتقليد منافسه فى التقليد وقتذاك، والذى كان يتردد على المعهد كثيرا، طالب كلية الآداب “إبراهيم نصر” الذى كان يستهويه تقليد نجوم الكوميديا مثل “أمين الهنيدى” و”محمد عوض” أكثر من رستم والمليجى .

رغم بساطة ملبسه وصعوبة ظروفه، نجح الفتى الأسمر فى جذب أنظارنا طلابا وأساتذة، وفى كسر حاجز الخجل المصاحب غالبا للوافدين الجدد من القرى للقاهرة وأنوارها المبهرة للعيون المعتادة على ضوء (المسرجة) وطيف الخيال، وللمعهد العالي للفنون المسرحية وطلابه المتعلقين بأحلام النجومية والمشاغبين بحضورهم الصاخب الصمت الذى يفرضه وجود الأساتذة وهيمنتهم الإبداعية علينا، كان المعهد يتفجر حيوية بأفكار ومناهج وتدريبات جلال الشرقاوى وسعد أردش وكرم مطاوع وكمل ياسين وأحمد عبد الحليم، وبهم تتعلق أفئدة وعقول طلاب السنوات الخيرة من الستينيات، التى يبرز من بينهم – فيما نذكر- محمد صبحى ونبيل الحلفاوى ولينين الرملي ويونس شلبي وسمير وحيد وصبرى عبد المنعم وحسين العزبي وصبرى عبد العزيز وفهمى الخولى وأمينة النقاش ومحمد شيحة وسميرة محسن وزينب منتصر وهادى الجيار وشعبان حسين وغيرهم ، ومن دفعة أحمد زكى كلا من الفلسطينية الأصل منى قطان (زوجة الشاعر صلاح جاهين) ومصطفي متولي (زوج أخت عادل إمام) و”عائشة حمدى” (شهيرة زوجة محمود ياسين) والسودانية “أسيا توم الطاهر” (زوجة الشاعر السودانى محمد الفيتورى) و”عهدى صادق” و”أميرة عبد الرحمن” (أستاذ دكتور بالمعهد حاليا)، غير أن التى لعبت دورا مهما فى المرحلة الأولى من حياة “أحمد زكى” الفنية من دفعته، فقد كانت “منى قطان” التى عرفته بزوجها “صلاح جاهين”، الذى آمن بموهبته، وفتح بيته له، ودفعه للعمل عام 1969 ككومبارس متعدد الأدوار فى عرض (القاهرة فى ألف عام)، الذى كتب له “صلاح جاهين” الأغاني والأشعار ، وقام بكتابته دراميا “عبد الرحمن شوقي”، وأخرجه الإلماني “ارفين لايستر” مع المصري د. “أحمد عبد الحليم”، وقامت ببطولته “صفاء أبو السعود” و”سعيد صالح” الذى سبق “زكى” فى سلم النجومية.

أتاحت علاقته بصلاح جاهين الفرصة أمامه لكى ينتقل من مستوى الكومبارس والبطولات الجمعية لمستوى البطولة المطلقة، وذلك في فيلم (شفيقة ومتولى) 1978 أمام “سعاد حسنى” التى كاد يقتل نفسه عندما حرمه المنتج “رمسيس نجيب” من تمثيل دور البطولة أمامها فى فيلم (الكرنك) 1975 للمخرج “على بدرخان”، بحجة أن “سعاد حسني” لا يمكن أن تحب هذا الفتى الأسمر، واسند الدور للصاعد “نور الشريف”، فظهرت عصبيته التى كان يخفيها خلف قناع التأمل، وانفجر فيمن حوله ، ومنهم السيناريست “ممدوح الليثى” معد رواية محفوظ سينمائيا، وضرب نفسه بكوب الماء الذى كان أمامه ، وخرج للشارع محبطا ، ولكنه قبل أن يخرج صرخ فى وجوهم : “ستندمون فى الغد.. وستجرون خلفي” .

كان اعتداده بنفسه سبيل لإثبات ذاته فى الحقل الفنى ، دون تعال أو إهانة لإنسانيته وكرامته، وكان التقليد طريقه للأداء التمثيل المتقن ، الذى هو بالنسبة إليه تقمص كامل للشخصية التى يؤديها، وتماهى فى حضورها؛ عقلا يفكر، وجسدا يعبر، وصوتا يحمل مشاعره الشخصية التى يؤديها فى كل لحظة، فيصير الممثل هو الشخصية التى يجسدها، يقدمها فى أحوالها النفسية بطبيعية جدا دون مبالغة أو تضخيم للمشاعر، مستفيدا فى ذلك بمنهج المخرج الروسى “قسطنتين ستانسلافسكى” الذى درسه بالمعهد، وبخاصة علي يد أستاذه فى هذا المنهج “عبد الرحيم الزرقانى”، ومستهديا بأداء نجوم العالم ، لاسيما تلاميذ مدرسة “لى ستراسبورج” الأمريكية زمنذاك “مارلون براندو” و”آل باتشينو” و”روبرت دى نيرو” و”بول نيومان” ، ومع ذلك التقط أستاذه “سعد أردش” المؤسس للعديد من الاتجاهات الإخراجية فى مصر وبعض من الدول العربية ، التقط حضوره الكوميدى وأسلوبه فى التقليد وهو بعد طالب بالصف الثاني بالمعهد، ليقدم أول أدواره لافتة النظر على المسرح ، فى شخصية الجارسون “راضي” بالفندق الذى ينزل فيه أستاذ “عنبر” (عبد المنعم إبراهيم) وفرقته المسرحية ، فى مسرحية (هاللو شلبي) 1969 أيضا ، والذى أضيف لدوره العابر (ككومبارس) تقليده للفنانين وبخاصة “محمود المليجي” أمام مخرج الفرقة ، كى يقبله ممثلا فى مسرحيته المزمع تقديمها، ومع كل التقدم الذى حققه فى حقل الأداء التمثيلي، وبخاصة فى مجال السينما، ألا أن التقليد ظل أحد آليات تقديم ذاته للجمهور، فبعد أن قدم أكثر من ثلاثين شخصية مختلفة فى ثلاثين فيلما لكبار الكتاب والمخرجين، فى الفترة من 1974 إلى نهاية 1989، يقف على المسرح فى مهرجان دمشق السينمائى عام 1990، ليقدم تقليده لعبد الحليم حافظ فى أغنية (موعود)، ثم يشاغب الحضور بتصوره لأداء “محمد رشدى” و”شفيق جلال” و”محمود المليجي” و”عمر الشريف” إذا ما قام كل واحد منهم بأداء نفس الأغنية بطريقته الخاصة.

وظلت فكرة تقليد المشاهير، والعمل على تجسيد شخصياتهم على الشاشة واحدة من منجزاته السينمائية، فشاهدنا له أدائه المتميز لشخصية المفكر د.”طه حسين” فى مسلسل المخرج “يحيي العلمي” (الأيام) ، وشخصية الزعيم “جمال عبد الناصر” فى فيلم “محمد فاضل” (ناصر 56)، وشخصية “السادات” فى فيلم “محمد خان” (أيام السادات)، وحتى آخر أفلامه في شخصية العندليب “عبد الحليم حافظ” فى فيلم “شريف عرفة” (حليم) 2006، والتى تماهي تماما فيها ، نظرا لظروفهما الاجتماعية والمرضية المتشابهة ، فكلاهما جاء من محافظة الشرقية ، وكلاهما صعد بموهبته من الفقر للثراء والنجومية ، وكلاهما أصيب بذات المرض الريفي اللعين (البلهارسيا) فى بداية حياته، وأودى بهما وهما بعد ما بين الأربعينيات والخمسينيات من عمرهما، وكانا فى قمة تألقهما .

بين التقليد الباحث عن أبرز ملامح الشخصية التى يقدمها المقلد والتمثيل المشخص لهذه الشخصية فى صورتها الكلية، يبرز التجسيد الذى يعيد بناء الشخصية بسماتها الخارجية ومشاعرها الداخلية أمامنا، فلا يقف مع شخصية عميد الأدب العربي “طه حسين” عند اعتماده على الأذن لمعرفة من حوله ، ولا مع شخصية “عبد الناصر” عند نظرات عينيه العميقة والمهيمنة ، ولا ينشغل فقط بحركة فك “السادات” المتحركة فى عصبية ، أو نعومة حركة وجه وأيدى “عبد الحليم” ، بل يعمل على تجسيد أفعالهم والتعبير عن مشاعرهم المختفية خلف الأذن المشرعة والعيون البراقة والفك المهتز والأيدى السابحة فى الفضاء، مقدما طموح الأول، وذكاء وحنكة الثاني، ومكر ومهارة الثالث ، وشاعرية حضور الرابع .

كان الإنسان هو ما يبحث عنه “أحمد زكى” بقلب الشخصيات التى يجسدها ، لم يكن منحازا فكريا للتيار الناصرى ، أو ميالا لتوجهات السادات ، بقدر ما كان يهمه إعادة بناء الشخصية (الواقعية) على الشاشة بملامحها الإنسانية .. كما كان الإنسان ذاته هو الكامن بأعماق “أحمد زكى” يحنو على من حوله ، ويعشق الحياة التى يعيشها ، ويترك لنا سجلا من الشخصيات الإنسانية على الشاشة سيبقى وستبقي معه تلك الشخصيات تخاطب ما هو إنساني ونبيل فينا .